Erdwärme - ein Weg zur nachhaltigen Energienutzung

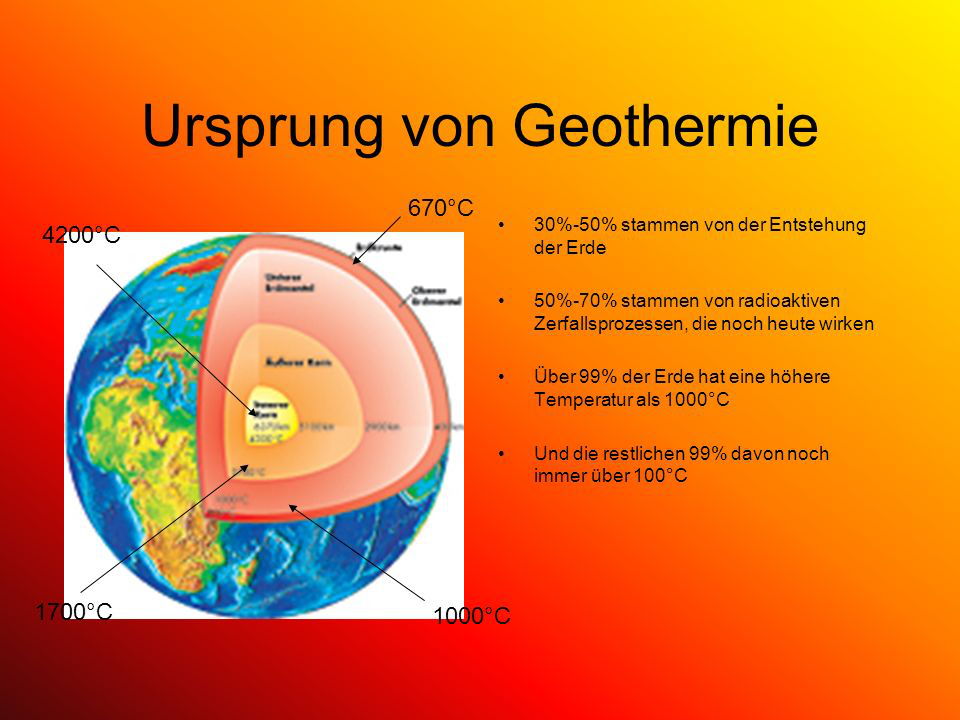

Oberflächennahe geothermische Energie oder ERDWÄRME ist die in Form von Wärme gespeicherte Energie unterhalb der festen Erdoberfläche. Diese im Erdinneren gespeicherten Energiemengen sind enorm: Allgemein geht man davon aus, dass mehr als 99% der Erde heißer als 1000 °C sind. Nur 0.1% des Erdkörpers ist kälter als 100°C.

Die Erdwärme nutzt den Untergrund bis zu einer Tiefe von ca. 400 m und Temperaturen von bis zu 25 °C für das Beheizen und Kühlen von Gebäuden, technischen Anlagen oder Infrastruktureinrichtungen. Hierzu wird die Wärme oder Kühlenergie aus den oberen Erd- und Gesteinsschichten oder aus dem Grundwasser gewonnen. Neben klassischen Anwendungsformen zur Bereitstellung von Raumwärme und Warmwasser wird die Erdwärme auch zur Beheizung von Gewächshäusern sowie zur Enteisung von Weichen oder Parkplätzen eingesetzt.

So ist der Temperaturverlauf bis rund 10 m unter Geländeoberkante durch die jahreszeitlichen Temperaturunterschiede geprägt. Ab einer Tiefe von ca. 15m ist die Temperatur nahezu konstant und nimmt aufgrund des aufwärtsgerichteten Wärmestroms aus dem Erdinneren kontinuierlich um ca. 3°C pro 100m Tiefe zu.

Vorteile von Erdwärme

- Erdwärme ist eine einheimische und umweltfreundliche Energiequelle.

- Sie erzeugt weder Luftschadstoffe noch CO2 und ist somit ein idealer Ersatz für fossile Energieträger.

- Erdwärme ist ständig verfügbar.

- Sie hängt nicht von klimatischen Verhältnissen oder von der Jahres- oder Tageszeit ab.

- Erdwärme ist klimaneutral und für menschliche Maßstäbe unerschöpflich, gehört zu den erneuerbaren Energien, da die Wärme aus dem Erdinneren oder von der Sonne kommt und ist daher «nachhaltig»

- An der Erdoberfläche sind geothermische Anlagen kaum sichtbar. Sie beanspruchen wenig Platz.

- Erdwärme kann auch zum Kühlen verwendet werden. Ein Aspekt, der angesichts der drohenden Klimaerwärmung immer mehr zum Tragen kommt.

- Erdwärme ist kostenfreie Wärme aus Ihrem Garten

Die Sole-Wasser-Wärmepumpe

Unser Erdreich ist ein ganz wunderbarer Wärmespeicher. Sonnenenergie, Regen und Witterungseinflüsse, natürlich Zersetzungsprozesse und nicht zuletzt die Hitze des Erdkerns werden von ihr gespeichert. Dabei muss man gar nicht tief graben, um auf ein konstantes Temperaturniveau zu stoßen. Auf den ersten Blick sehen die Temperaturen, die unterhalb der Frostgrenze, also in 0,8 bis 1,5 Metern Tiefe das ganze Jahr über herrschen, jedoch relativ gering aus. Die 7 bis 12 Grad Celsius reichen aber völlig aus, um durch Sole, Druck und ein wenig externe Energie in Form von Strom das Temperaturniveau so zu erhöhen, dass es sich für Heizzwecke eignet-

Prinzip der Wärmepumpe

Eine Wärmepumpe ist eine Maschine, welche mit einem thermodynamischen Kreisprozess (dem Kälteprozess) einen Wärmestrom von einem tiefen Temperaturniveau auf ein höheres Temperaturniveau anheben kann. Die Wärmepumpe funktioniert prinzipiell wie ein Kühlschrank: Wärme wird aus der Umgebung (z.B. aus dem Boden, der dabei abgekühlt wird) geholt und mit der Heizung im Haus wieder abgegeben. Dazu muss die Wärme auf ein höheres Temperaturniveau "gepumpt" werden. Hier interessiert also nicht die Kälte-, sondern die Wärmeleistung. Da es im Haus meist wärmer ist als in der Umgebung, und die Wärme nicht von selbst von der kalten zur warmen Seite wandert, muss zum Antrieb der Wärmepumpe eine hochwertige Antriebsenergie (im Allgemeinen Strom) eingesetzt werden.

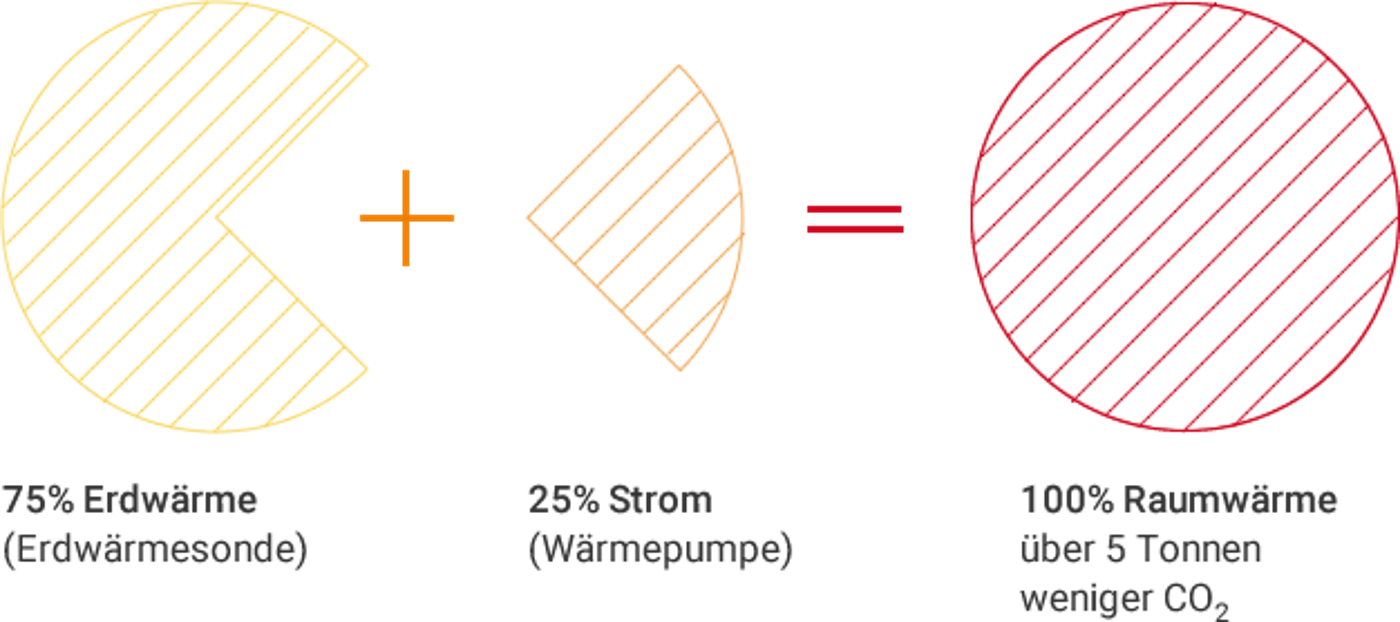

Die Wärmepumpe braucht also zwingend eine Wärmequelle, die mittels elektrischen Stroms auf ein nutzbares Temperaturniveau gehoben wird. Die Wärmequelle ist hier die Erdwärme, die im Erdwärmesonden-Kreislauf gewonnen wird. Die Wärmepumpe selbst basiert auf dem Kälte-Kreislauf, in dem ein Kältemittel zirkuliert. Ein Kompressor verdichtet das im Verdampfer (kalte Seite) mit der Wärme aus der Erde verdampfte Kältemittel. Dabei steigt die Temperatur auf das gewünschte Niveau. Im Kondensator (warme Seite) kühlt das Kältemittel ab und wird dabei verflüssigt. Die Wärme wird an den Heizwasser-Kreis abgegeben, wo es zur Heizung des Hauses oder zur Erwärmung des Warmwassers dient (Nutzwärme). In einem Expansionsventil erfolgt dann ein Druckabbau im Kältemittelkreis, die Temperatur sinkt und das Kältemittel kann wieder, bei tiefer Temperatur, im Verdampfer verdampft werden. Die Nutzwärme ist dabei die Summe der Wärmeenergie, die aus der Wärmequelle gewonnen wird und der Energie (Strom), die für die Verdichtung erforderlich ist.

Mögliche Aufstellung einer Wärmepumpenanlage

Erdwärmegewinnungsanlage

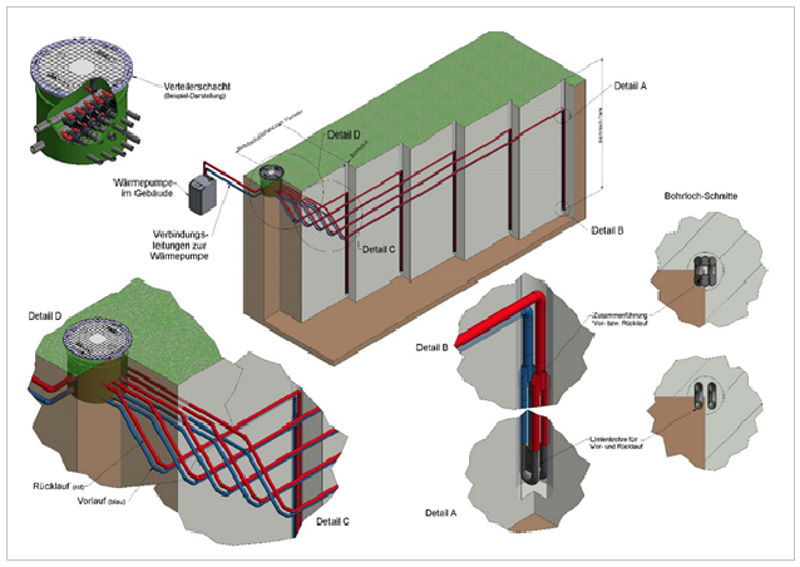

Schematische Darstellung einer Erdwärmegewinnungsanlage:

Im Falle eines Verteilerschachtes, dessen Lage frei wählbar ist, werden die einzelnen Erdwärmesonden mit dem Verteilerschacht verbunden und vom Verteilerschacht führen zwei Leitungen (Vor- und Rücklauf) zur Wärmepumpe im Technikraum. In der Regel werden Verteilerschächte aus Kunststoff mit eingeschweißtem Verteiler verwendet. Im Falle eines Verteilers, welcher im Technikraum gesetzt wird, müssen alle Erdwärmesonden in den Technikraum zum Verteiler geführt werden.

Der Nachteil dieser Variante liegt darin, dass einerseits eine größere Anzahl an dichten Mauerdurchführungen erforderlich sind und andererseits die Kondenswasserbildung beim Verteiler im Technikraum.

Die Anzahl der erforderlichen Erdwärmesonden richtig sich nach der Heizleistung der zum Einsatz kommenden Wärmepumpe bzw. n

ach den geologischen Gegebenheiten des Untergrundes.

Die Auswahl der Wärmepumpe richtet sich nach der erforderlichen Heizleistung des Gebäudes.

Nach Herstellung der Erdwärmegewinnungsanlage (Erdwärmesonden-Verbindungsleitungen-Verteilerschacht bzw. Verteiler) und erfolgter

Druckprüfung wird die Gesamtanlage mit Wärmeträgermedium gefüllt.

Bohrung:

Die Herstellung der Tiefenbohrungen erfolgt mit hierfür geeigneten, in den meisten Fällen selbstfahrenden Raupenbohrgeräten. Die Gewichtsklasse dieser Bohrgeräte liegt in der Regel zwischen 8 und 15 Tonnen. Das erbohrte Bodenmaterial wird in dichten Absetzmulden gesammelt und abtransportiert. Die Bohrtiefe richtet sich nach der erforderlichen Heizleistung, wird aber auch von den geologischen Untergrundbedingungen mitbestimmt.

Die Bohrtiefe liegt in der Regel zwischen 60 und 150m. Nach Herstellung der Bohrung wird die Erdwärmesonde zusammen mit einem Injektionsrohr in das Bohrloch eingebaut. Über das Injektionsrohr wird das Bohrloch mit einer Bentonit-Zement-Suspension von unten nach oben hinterfüllt. Als Erdwärmesonden werden entweder Doppel-U-Sonden DA32 bzw. Single-U-Sonden DA40 verwendet. Mit einer Drückprüfung wird die Errichtung einer Erdwärmesonde abgeschlossen

Errichtung von Großanlagen

Bei mittleren bis größeren Anlagen, für die viele Erdwärmesonden (in der Regel mehr als 10) errichtet werden müssen, sind möglichst exakte Kenntnisse über die thermophysikalischen Eigenschaften des Untergrundes erforderlich. Hier führt man vor der Erstellung eines solchen Sondenfeldes einen so genannten Thermal Response Test durch. Fehlende Kenntnis der geothermischen Untergrundparameter kann gravierenden Einfluss auf den Anlagenbetrieb haben.

Es handelt sich dabei um ein anerkanntes Verfahren zum in-situ-Nachweis dieser thermophysikalischen Untergrundparameter - insbesondere der effektiven Wärmeleitfähigkeit der am Messstandort vorherrschenden geologischen Schichten. Des Weiteren lässt sich die mittlere Untergrundtemperatur und der thermische Bohrlochwiderstand von Erdwärmesonden bestimmen. Anhand der nachweisbaren Widerstände kann u.a. die Güte und Ausbauqualität der jeweiligen Erdwärmeüberträger abgeleitet werden.

Leistungsspektrum Erdwärme

- Beratung im Bereich oberflächennaher Geothermie

- Recherche der geologischen und hydrogeologischen Verhältnisse

- Auswertung der geologischen und hydrogeologischen Verhältnisse

- Dimensionierung, Planung und Errichtung von Erdwärmeanlagen.

- Hilfestellung bei der Auswahl der geeigneten Wärmepumpe

- Geothermal Response Tests und Auswertung.

- Geothermische Simulation von Sondenfeldern.

- Planung und Dimensionierung der Anbindeleitungen und des Verteilers

- Kostenschätzung und Wirtschaftlichkeitsrechnung

- Hilfestellung bei Förderansuchen

- Überwachung der Ausführung

- Wasserrechtliche Genehmigungsverfahren

- Behördenvertretung